2025-07-15 11:34 来源:中国城市规划网

一、项目背景

伴随航空时代、速度经济时代的到来,临空经济区作为继国家开发区战略后又一新战略,逐渐成为区域发展的新引擎,航空大都市必将成为未来世界经济发展的重要战略支点。沈阳桃仙机场经过30余年积淀,已具备发展临空经济的条件且时机成熟。2022年5月,作为东北首发的《沈阳建设国家中心城市行动纲要》赋予沈阳临空经济区建设高质量枢纽载体和发展高能级枢纽经济等核心职能。基于此,开展沈阳临空经济区规划研究,以枢纽为核心、以产业为关键、以新城为支撑,通过港产城融合发展,升级“机场+临空经济区”发展模式,依托“空港+高铁”双枢纽的流量叠加效应,推动沈阳临空经济发展进入空铁融合时代,在新时代东北振兴上展现更大担当和作为,为世界空港城市的迭代进化提供沈阳范式。

1.“临空经济区建设”是东北接入全球城市开放门户,助力东北振兴发展的新引擎。

沈阳临空经济区地处东北亚战略节点,依托东北陆海大通道建设,承担着推进东北地区深度参与共建“一带一路”的重要支点和东北地区接入全球城市网络开放门户的历史使命,通过建成通达全球的区域性航空枢纽,强化中心功能和高端化职能,加速引领东北振兴,促进东北地区融入世界经济体系。

2.“临空经济区建设”是强化多维区域资源整合,引领沈阳都市圈提质增效的新示范。

沈阳临空经济区具备高能级综合交通枢纽、多重对外开放平台,为周边城市汇聚更广范围、更高层次的人流、物流、信息流,提升都市圈城市联系强度和腹地范围;另外强化与产业联动,以临空指向型新兴产业,强化与周边城市产业联动,推动都市圈由规模经济向速度经济转化。

3.“临空经济区建设”是落实“一枢纽四中心”战略,支撑沈阳国家中心城市建设的新支点。

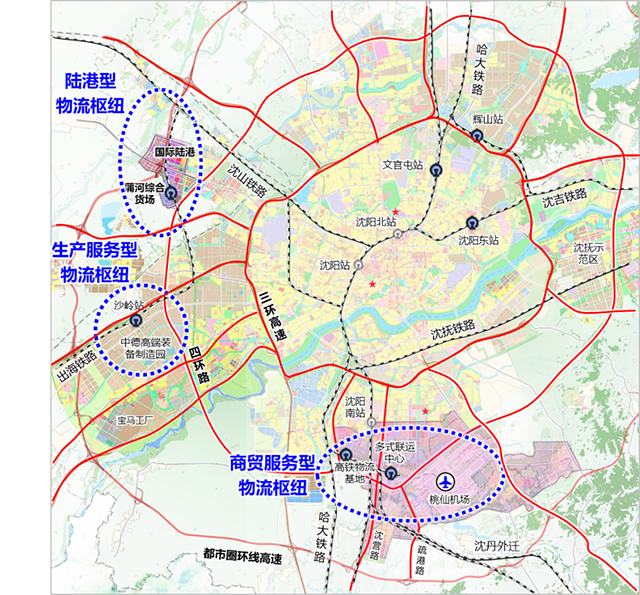

沈阳临空经济区承载商贸服务型国家级物流枢纽功能,与于洪陆港型物流枢纽、沙岭生产服务型物流枢纽联动发展,创新“空-铁-海-公”多式联运方式,助力国家现代综合枢纽建设,引导高产能的高端制造业和高能级现代服务业集聚,构建临空经济发展模式,为沈阳国家中心城市建设提供有力支撑。

二、规划构思及策略

规划从区域视角切入,聚焦沈阳“港-产-城”融合发展空间问题,兼顾政策区与功能区的吻合匹配和重大风险的预判化解,提出从“目标-策划-规划-管控-建设” 层次递进的规划构思,制定 “一个目标、四个落实、五大层面、十大领域、百项工程”的技术路径。

1.以目标问题为导向。通过对“航空大都市”理论、16个国内外机场案例研究,总结临空经济区的功能定位、空间模式、产业布局等经验,深挖政策、区位、交通、生态优势,破解港产关系不匹配、港城关系不协调等核心症结,优化利用存量土地、机场噪声限高、多条铁路穿越、市政廊道交错等限制因素,突显区域特色,科学制定总体研究路径。

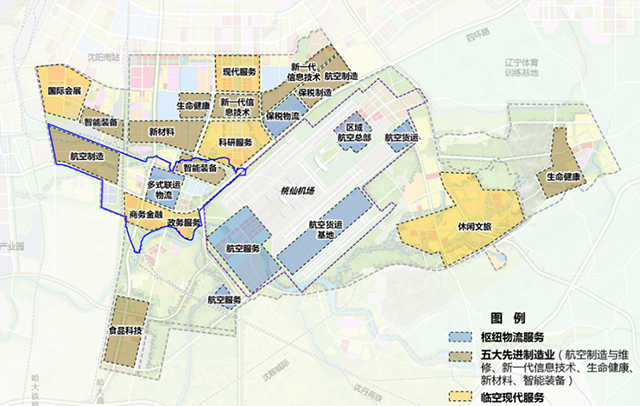

2.以产业规划为先行。以空港圈层布局理论为指引,锚定打造东北亚国际化中心城市建设要求,聚焦与东北亚枢纽经济相结合、短时间引领区域快速增长的产业门类,迅速形成产业集群,为区域注入创新活力和新经济增长点,且与现有产业形成关联互动。

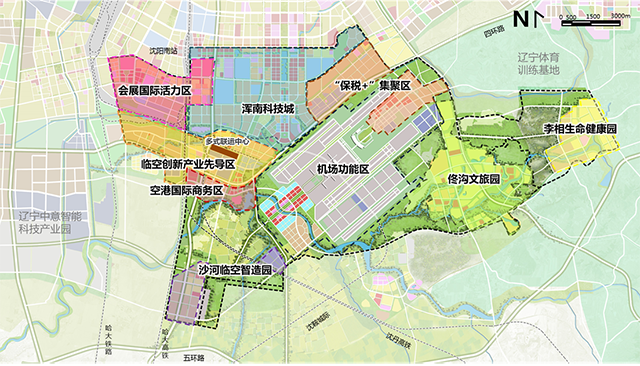

3.以总体规划为引领。强化规划引领,立足高站位,按照“空港区-空港相邻区-外围辐射区”三大维度、“近期-中期-远期”三大阶段以及临空经济空间聚集性特征,明确区域战略定位和指标体系,形成“极核引领、集群发展、组团布局”发展模式,加速推进区域交通一体化、港产一体化、产城一体化发展,助力世界级沈阳空港建设。

沈阳临空经济区总体概念规划及重点地区城市设计-功能分区图

产业布局示意图

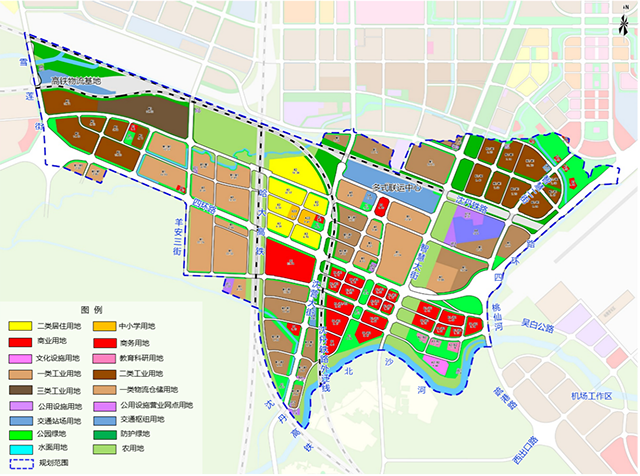

4.以控详规划为管控。依据前序规划明确机场西出口区域为先期起步区,以《重点地区城市设计》为传导,实现与控规编制无缝衔接,通过功能结构、用地布局、绿地系统、公服设施、复合利用、空间形态等多层管控,创新性制定单元-街区-地块管控图则,明确控制性和引导性要求,以法定规划形式落实规划内容,成为管控依据。

5.以专项规划为支撑。强化多规合一理念,同步开展综合交通、地下空间、海绵城市、市政设施等多专业规划,通过多部门统筹协调、多学科交叉融合、多目标共创共赢,力求实现高水平、高品质规划建设,真正做到“一张蓝图干到底”。

6.以行动计划为实施。按照规划全面考虑、建设分步实施思路,坚持“三个先行”,全面谋划“机场+铁路+道路+园区”综合建设,形成生态设施、交通及市政基础设施、公服设施及产业发展项目库,创新建立项目管理平台,精准推进项目落地。

三、项目概况及重点内容

沈阳临空经济区面积108平方公里,为临空指向性产业发展的核心空间载体。基于有空间、有基础、有需求等因素考量,将机场西出口15.29平方公里区域明确为先期起步区,充分结合国内外航空都市相关理论及建设经验,创新提出“枢纽建设-产业集聚-城市营建”的发展路径。

重点地区用地规划图

1.以目标引领发展--肩负落实临空经济区四大战略的先行区的重要使命。

区域肩负着打造世界级空港的重大使命,承载着落实临空经济区建设“通达全球的区域性航空枢纽、面向东北亚的对外开放门户、国家重要的临空产业创新中心、智慧绿色的现代化航空新城”先行区、标杆区的美好愿景。

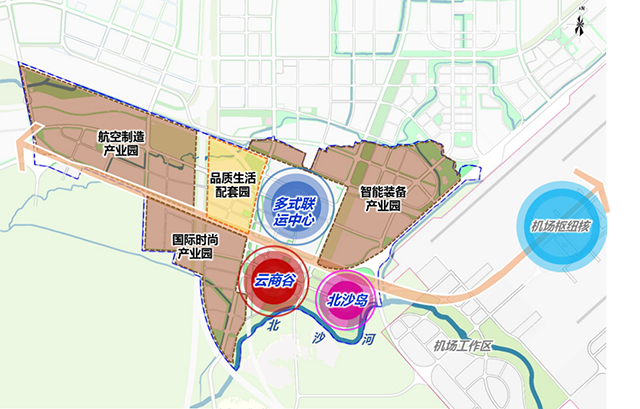

2.以格局推进协同--提出“港-产-城”融合发展的空间格局,筑梦空港新都市临空启航。

针对区域枢纽待优、引擎待建、风景待显的空间本底,强化与机场联系,提出构建“空港岛、都市谷、枢纽心、功能园”的空间格局。

重点地区空间格局图

3.以流动定义枢纽--交通先导破局,探索空-铁-陆联运方式,建设沈阳特色的复合新枢纽。

在区域交通联系上,规划新建都市圈环线高速、疏港路,改造四环路,形成两级疏解环路,强化都市圈各城市间联系。同时新建胜利大街、长青南街快速路,与市区联系形成两翼分流快速通道,疏解青年大街纵向交通压力,强化与市区快速交通联系。规划引入1条城际(沈辽鞍营城际),在T4航站楼交通中心设站。规划3条地铁线(4、8、12号线)强化与市区南北向交通联系,且带动重点地区开发建设。

在与机场联系上,大力推动桃仙国际机场提质、扩容、提速,建设机场二跑道等重大基础设施(提速建设机场基础设施),统筹近中远期,打开西出口,实现该区域、科技城与机场便捷联系。

在货运枢纽建设上,规划多式联运中心、高铁物流基地和机场货运枢纽等三大综合货运枢纽,建设空铁联运通道,提升“公铁海航”多式联运能力,承载商贸服务型国家级物流枢纽功能,支撑打造世界级沈阳空港,为建设国家现代综合枢纽提供有力支撑。

货运枢纽规划示意图

4.以枢纽赋能区域:探索从规模经济到速度经济的产业提升路径,创建东北振兴的区域新引擎。

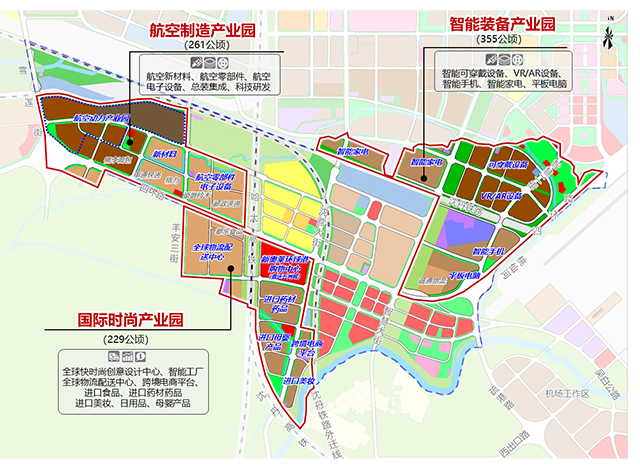

立足空港经济区2小时辐射半径,叠加放大临空经济区、自贸试验区、综合保税区“三区”优势,依托机场、多式联运中心、高铁物流基地,集聚枢纽物流、航空制造、智能装备、国际时尚、商贸服务五大临空先进智造产业功能,创建临空指向性产业园区,构建紧密联系本溪、丹东、营口等核心腹地城市的临空经济产业合作圈,打造临空产业制造高地。

产业布局图

5.以价值重塑港城:提出人城产融合发展模式,塑造多元城市场景的风景新都市。

水绿生态场景:以绿为基,以水为脉,规划三带三廊,有机串联渗透生产生活组团,塑造风景中自然生长的城市。搭建三级公园体系,实现300米见绿、500米见园,塑造区域旅游者和城市休闲者打卡、休闲目的地。

都市服务场景:围绕航空枢纽,重点“国际商务谷+超级枢纽岛”2个核心板块,构建政务服务、产业服务、航空服务、商务服务、消费服务等复合的城市功能体系,高品质建设“国际沈”配套服务设施,打造国际型企业、国际化人才创新创业的首选之地。此外以人民生产生活需求为导向,通过国际化的新消费场景吸引国际人士在此安居乐业。

风貌形态场景:严格管控强度高度,塑造起伏有序、疏朗大气的空间形态,划定“四级强度分区+四级高度分区”,控制区域内容积率原则不大于2.2,建筑高度由北沙河到四环阶梯提升,制高点建筑原则不高于50m。

绿色韧性场景:统筹核心区市政设施布局,延展至浑南新城作为整体研究对象,进行给水、雨排水、海绵、电力、电信、供热、燃气、综合防灾等市政基础设施专项规划,建设韧性智慧城市典范。

四、规划创新点及特色

1.整合存量规划,破解多要素制约困局,探索共荣共生路径下的规划编制方案,实现从规划图到实景图。

伴随桃仙机场的发展,其周边区域成为规划热土,临空经济区周边80%土地(不含机场)已由多个规划拼合而成,且存在铁路线路众多、交通堵点多、市政廊道交错、存量产业能级低等困境。规划采用“厘清工作底数-存量潜力评估-织补整合更新-动态调整维护”的更新路径,为临空经济区发展量体裁衣。

2.规划统筹引领,创新“全域要素规划+更新单元详规+地块实施方案”的贯通指引,实现从指导管控到落地实施。

统领发展思路,以目标问题为双重导向,以理想城市形态和底线思维形成“多规合一”规划底图共识,宏观以功能结构、土地利用、空间形态、绿化水系、公服设施、地下空间、综合交通、市政设施等规划明确全要素管控,中观划定若干产城一体单元,完成“一单元一策划”,形成自我造血功能,微观制定近远期行动计划和项目实施方案,实现经济效应与城市品质的平衡协调。

3.引入EOD模式,以生态保护和环境治理为基础,以特色产业运营为支撑,以区域综合开发为载体,实现以生态蜕变引领区域发展蝶变。

强化生态修复、勇于生态创新,重塑生态格局,破解发展空间有限困局,充分利用北沙河、桃仙河、沈抚排支、浑南总干等生态资源,开展河道-近岸带-陆域一体化生态建设,通过城市公园、中央绿廊、道路绿化等路径将绿色要素引入生产生活空间,扩大释放生态效应,将生态环境优势转化为发展优势,形成改善生态环境-促进产业增值-促进项目建设-反哺环境治理的效益闭环。

4.强化过程引导,充分利用政策叠加优势,加速“三个一体化”发展,实现从时点空间规划到全周期综合服务。

着力把握规划阶段性特点,改变传统的只关注技术编制阶段的编制模式,根据全域布局、项目生成、前期研究、空间落位、土地需求、建筑设计、审批管理、品牌招商、入驻门槛等要求,组建由项目组牵头,各相关部门、设计机构、管理部门、相关利益群体等一体的“1+X”的跟踪管控模式,做到项目“同期研究、共献计策、理念超前”,保证项目“研究同步、设计同步、开发同步、管理同步”,将美好蓝图变为实景图。

五、实施建设及成效

1.指导多个重点单元控详编制

规划有效指导科技城、科教园、苏桃路等多个重点单元控规的编制,为机场周边地区规划管控编制提供宏观指导。

2.保障一批重点项目落地实施

有效支撑沈阳临空经济区规划发布暨全球招商大会的召开,标志着临空经济区由规划编制转入大规模实质建设阶段。在招商战略方面,与中航设计院、产业创新研究院、前滩设计院联合制定航空装备、新材料新能源、跨境电商等16个主导产业的招商图谱,完成了临空指向性产业细分领域研究,形成点对点精准招商。围绕航空制造、生物医药、保税+等领域精准发力,完成了与商务部研究院、沈阳市高企协会、中国技术交易所等科研院所,中邮中储物流、蜂巢航宇科技、北方复星等重点项目签约。推动一批重大项目相继落地,谋划储备亿元以上项目567个,构建了“枢纽物流+先进制造+保税加工+临空现代服务”的立体产业矩阵。

3.支撑多项临空区专项政策制定

在本规划的支撑下,现已出台高质量发展招商引资政策、综保区提质增效等“1+N”政策体系。在固投奖励、经济贡献、人才奖励、招商引资、外资奖励等方面分门别类制定机制,细化落实政策套餐,吸引广大企业、金融机构深入合作,共享发展机遇。

综上,依托机场所在的桃仙地区历经三十余载光阴流转,完成了从乡土田园到临空新城、从“边缘地带”到“增长引擎”的华丽转变,伴随沈阳临空经济区的崛起,即将搭乘东北亚国际化建设的战略之机,在城市顶级交通资源汇聚的基础上,形成大枢纽、大产业、大生活,将让沈阳与世界无缝对接。

版权所有:中国城市规划学会 京ICP备05073892号-2

网站管理:北京清华同衡规划设计研究院有限公司 合作电话:86-010-82819057