2025-07-15 11:49 来源:中国城市规划网

一、项目背景

规划变革背景:城市发展进入“下半场”,城乡规划建设向推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理的方向转型。十五分钟生活圈规划注重满足居民日常生活需求和强调共建共治的属性,响应了规划理念与治理方式的转型。

政策方针背景:近年来国家和各部委下发相关指导文件,加快推进生活圈建设。从理念提出、内涵诠释、标准制定、建设指南等方面逐步落实和深化,生活圈建设从聚焦补短板到服务功能系统性改造提升。

城市发展背景:2013年习近平总书记专程来到沈阳市多福社区考察,首次提出“两邻”理念。近年来,沈阳以十五分钟社区生活圈建设为载体落实两邻社区建设工作。生活圈规划建设是补齐社区服务短板,推进服务资源向社区下沉的重要抓手,更是提升基层治理水平的具体行动。

本规划是在国家各部委的有关政策、标准和各地实践经验的基础上,结合沈阳两邻理念的实践,细化顶层要求,统一建设标准,推动沈阳两邻社区十五分钟生活圈建设。

习近平总书记到沈阳市多福社区考察

二、规划构思

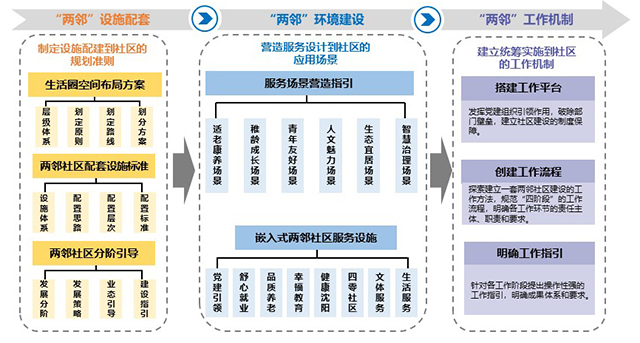

沈阳两邻社区建设快速发展,但也存在公共服务设施不完善、居民需求响应不及时,社区工作机制不健全等问题。针对社区建设过程中的突出问题,以两邻理念为指引,着眼于社区基层空间治理单元,构建贯穿规划、建设、管理全链条的两邻社区十五分钟生活圈系统框架。

制定设施配建到社区的规划准则。一是圈定适宜范围统筹设施配置;二是聚焦居民实际需求,确定两邻社区生活圈配套设施标准,强化政府兜底保障和社区差异化供给。三是根据社区发展不同阶段,提出适宜性的规划指引,使统筹规划下沉指导社区建设。

营造服务设计到社区的应用场景。一是以提高居民的获得感和归属感为目标,探索社区嵌入式服务设施的建设模式。二是基于沈阳市民社区服务需求,重点针对“一老一小”提出服务场景营造指引,提升社区服务品质。

建立统筹实施到社区的工作机制。一是发挥党建组织引领作用,破除部门壁垒,编制建设实施准则,明晰工作流程、内容、责任及要求,建立社区建设的制度保障。二是发挥社区设计师桥梁作用,吸纳各方意见,并将其转译为优化实施的设计方案,形成社区设计的科学蓝图。

整体框架

三、主要经验做法

沈阳在开展两邻社区十五分钟生活圈规划建设实践过程中,制定了保障设施供给到社区的规划准则,提出了推动服务下沉到社区的应用场景,形成了促进实施引导到社区的行动指引。

3.1制定保障设施供给到社区的规划准则

(1)上下结合划分生活圈单元

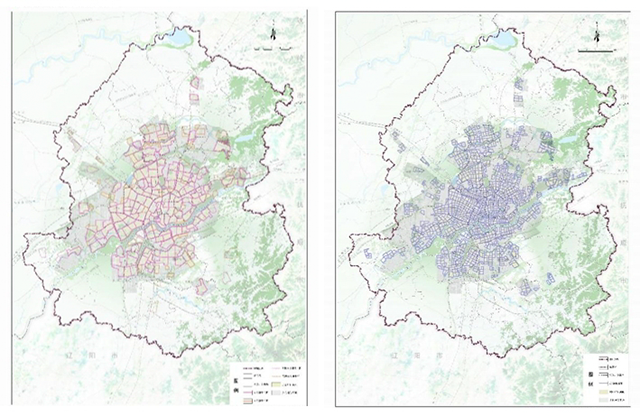

构建与街道和社区相衔接的两级生活圈体系。从落实设施建设权责角度,自上而下地衔接行政管理体系,将行政管理边界作为基本划分依据。从统筹设施配置角度,自下而上地考虑居民感受和设施运营,综合考虑服务人口规模和步行时空可达性。因此确定生活圈空间单元划分的五定原则,即管理定责,安全定界、服务定员、用地定量、步行定时。基于人口、用地、设施空间分布耦合性特征,圈定适宜步行范围划定两邻社区生活圈空间单元,实现市辖区城镇开发边界内生活圈全覆盖。划定方案成果纳入“一张图”进行统一管理和动态维护。

生活圈划分图

(2)制定配套设施标准清单

围绕居民日常生活需要,结合沈阳实际,构建“两级八类”生活圈配套设施标准清单。15分钟层级重点满足全口径人群全生命周期的需求,包括中小学、社区医院、机构养老、文化活动中心、菜市场等基础保障型设施;5分钟层级则关注居民日常高频率使用,特别是面向老人、儿童的各种服务设施。结合部门管理权责,便于监督实施,配置行政管理、文化、教育、体育、卫生、养老、公园和其他八类设施。并构建“规模、覆盖、效率”三维管控指标体系,包括设施的一般规模、服务半径、配置形式等管控要求。

确立基础保障和品质提升两个配置类型实行差异化管控。必配基础保障型设施实现公共服务的兜底保障。同时,引导市场选配如城市书屋等品质提升型设施,满足居民高品质、多样化的需求。

(3)识别发展阶段分阶引导

生活圈建设是随着城市建设和人口不断集聚而渐进式完善的过程。基于土地利用、人口密度、设施建设等要素,研判社区发展成熟度,按照培育型、标准型及品质型划分生活圈发展阶段,从功能设施、空间布局等方面提出针对性建设指引。

生活圈发展分阶引导图

3.2提出推动服务下沉到社区的应用场景

(1)打造一站式综合服务中心

根据沈阳圈层型、集约式的发展特点,以建设集中的党群服务中心为手段,实施社区服务提升策略。在全市两邻社区生活圈基本单元内,完善以党群服务中心为基本阵地的一站式综合服务中心空间布局,整合“党建、养老、医疗、教育、就业、便民”等各类服务功能,强化功能复合融合,服务全龄人群,以点带面加快实现服务全覆盖。根据新城区和老城区不同的空间条件,提出差异化的布局引导。在老城区推进社区嵌入式服务设施建设,完善社区嵌入式服务设施功能配置,探索可持续建设运营模式。

社区党群服务中心功能构成示意图

(2)营造多样化特色场景

为应对生活圈多元化的发展需求,提出以打造服务场景为导向的特色化设施配置指引,由社区或市场结合实际情况灵活配置。服务场景是未来社区发展目标愿景的体现。结合沈阳市两邻社区四大民生品牌(舒心就业、幸福教育、健康沈阳、品质养老),针对“一老一小”等重点群体需求,提出“人文魅力、生态宜居、智慧治理、适老康养、青年友好、稚龄成长”六大特色场景,设计场景营造模式指导建设实施。

3.3明确促进实施引导到社区的行动指引

建立全周期的工作机制是保障高标准推进生活圈建设的关键。这一工作机制涵盖了规划编制、项目实施、运营维护、监督考核等多个环节,形成了闭环管理,确保了生活圈建设的持续性和有效性。

(1)党建引领,打造两邻社区民生服务品牌

强化党建引领,打造两邻社区服务品牌,提升公益服务水平,加强社区党群服务中心建设,推动社区做好志愿服务、居家照顾、紧急援助等服务保障。组建街区党建联盟,在便民服务、应急保供、社区治理等方面发挥街区党建联盟的党组织作用。街道、社区等基层党组织通过召开圆桌会、议事会、座谈会,听取居民意见,问需于民。在街道、社区党组织领导下,联合业委会、物业、商家等,整合各方资源,补齐生活圈服务短板。

(2)共同缔造,多部门协同管理促进共建共治

市级相关职能部门建立多部门协调联动推进机制,组建“沈阳市生活圈试点建设联席会议制度”,定期就有关工作事项召开协调专题会,形成合力,共同解决工作推进中遇到的政策性难题。这一机制确保了各部门在规划、建设、运营等各个环节中的紧密配合与高效协作。

(3)试点先行,项目化运作模式推动落地见效

按照“试点带动、典型引路、全面推开”的路径,择优确定生活圈试点,树立典型样板,逐步推广覆盖更多社区,并对标对表压茬推进、分批组织验收。生活圈试点涵盖老城区、新城区、城乡结合部三种区位;培育圈、标准圈、品质圈三种类型。试点生活圈通过开展现状评估、制定空间方案、推进行动计划和动态跟踪评估等工作环节,制定实施方案。以可操作、可实施的年度建设任务为抓手,形成定位、定界、定量的建设任务体系和实施项目库,推动落地实施。

(4)多维评估动态监测实施

围绕生活圈建设构建了“达标+挂牌”多层次考评体系促进实施。“达标”考评指围绕生活圈标准清单建设目标,要求考评对象必须达标;“挂牌”考评指围绕人文魅力、适老康养、青年友好、稚龄成长、生态宜居、智慧治理等六个特色场景建设目标,要求考评对象进行自主申报。通过“达标+挂牌”的体检评估体系,针对性的对社区设施的使用、维护及建设情况实现了实时掌控, 指导生活圈查遗补漏、补齐短板,提升品质并发挥示范引领作用。

四、创新特色

4.1构建全链条的规划体系

沈阳市围绕生活圈的规划建设构建了“城市层面专项规划指导+N个生活圈实施方案落地”的“1+N”的规划体系。

(1)专项规划统筹指导

《沈阳市十五分钟生活圈专项规划》作为指导性文件,对全市生活圈的建设进行了全面、系统、科学的规划。该规划明确了总体思路、圈界划定、分阶引导、空间供给、建设路径、考核评估、行动计划等内容,为具体实施提供了依据和路径。通过专项规划,沈阳市实现了对生活圈建设的精准定位和精细布局,确保了各项建设工作的有序推进和高效实施。

(2)实施方案一圈一策

在专项规划的指导下,沈阳市各试点生活圈结合实际情况,因地制宜地编制了实施方案。实施方案通过深入调研和摸底排查,厘清了社区内现有的服务设施情况和居民的实际需求,明确了“有什么、缺什么”以及“补什么、如何补”的问题。通过制定针对性的建设方案和实施计划,“一圈一策”,把居民的需求清单转化为项目清单,确保了便民生活圈建设的精准落地和有效实施。

4.2探索全方位的技术赋能

创新性地应用信息化手段全方位赋能生活圈规划建设管理,在需求分析、规划布局、设计实施、动态评估等环节,实现了高效协同采集数据、智能评估设施缺口、快捷调查公众诉求、决策模型辅助设施布局。促进生活圈智慧建设、高效管理与实效服务。

(1)开发调研软件高效采集数据,摸清有什么。在生活圈现状设施样本数据采集工作中,应用调研软件辅助现场摸查服务设施的具体位置、规模、类型、经营状况等信息。

(2)采用空间分析精准识别缺口,研判缺什么。采用空间分析技术识别全市生活圈整体建设水平,短板区域和缺失的设施类型,支撑专项规划和各生活圈实施方案编制、设施配置调整优化等工作。

(3)开发微信程序增强公众参与,感知补什么。开发沈城生活圈小程序。配置公众参与功能模块,为公众表达设施需求和生活圈建设提案提供一个反馈渠道,实现规划设计、建设实施、运营管理、验收评估等阶段的全过程公众参与。

(4)设计数据模型支持规划决策,研究如何补。基于设施POI数据、道路网络、土地利用、手机信令等多源数据,应用机器学习算法与位置分配模型,依托ArcGIS平台构建设施选址模型,可辅助支持规划布局决策。

五、主要成效

在全市推动两邻社区建设品质型生活圈,在包括牡丹社区在内的200余个社区打造高品质社区服务场景,将舒心就业、幸福教育等民生品牌落实进社区生活,相关项目经验受到社会的关注和好评,切实提升了全市社区发展质量、服务品质和治理效能。

牡丹社区改造前后对比

牡丹社区服务场景

版权所有:中国城市规划学会 京ICP备05073892号-2

网站管理:北京清华同衡规划设计研究院有限公司 合作电话:86-010-82819057