2025-07-15 14:05 来源:中国城市规划网

一、项目背景

(一)落实国家责任要求,勇当交通强国排头兵

交通运输是经济社会发展的“先行官”,也是国家现代化程度的重要标志。党的十九大提出了建设交通强国,习近平总书记对交通运输多次作出重要论述,要求做立体规划。

为加强顶层设计和长远谋划,沈阳市开展了本次规划编制工作,一方面积极落实国家政治、经济、社会、国土、安全发展要求;另一方面自下而上为国家综合立体交通网规划提供调研基础,主动表达地方诉求,全面提升沈阳交通枢纽地位与优势。

(二)担当区域振兴使命,推进综合立体交通网络互联。

近年来,东北地区面临经济转型、人才流失人口压力等多重考验,正是滚石上山爬坡过坎关键阶段。

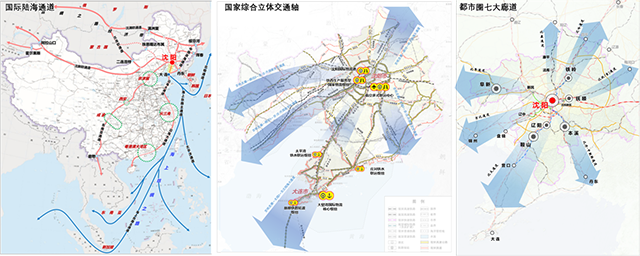

沈阳作为东北区域中心城市,是京沈丹国家安全轴与哈大经济发展轴交汇点,中欧班列枢纽重要节点,应充分发挥沈阳枢纽汇聚作用,带动以沈阳为核心的现代化都市圈、沈阳-大连双核牵引的辽中南城市群、以及东北区域全面振兴全方位振兴。

(三)引领城市空间发展,推动“轨道上的城市”建设。

根据沈阳国土评估,沈阳一方面肩负着国家粮食安全重任,同时面临土地沙化生态风险,在新增建设用地指标刚性约束下,城市发展空间越发紧束,亟需构建以轨道为引领的城市精明增长发展模式,形成轨道交通站点TOD综合开发对城市基础设施建设反哺机制。

(四)着眼绿色转型发展,全面打造人民满意城市交通体系。围绕“3060双碳目标”,要求全面构筑我国严寒地区低碳绿色的城市交通服务体系,破除沈阳对小汽车高度依赖而产生的交通拥堵、停车难等沉疴痼疾,降低城市交通碳排放。

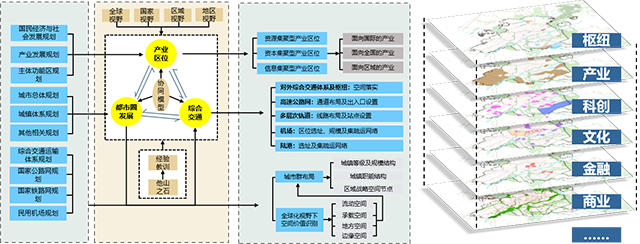

二、规划思路

一条核心要义。充分发挥交通“先行官”对振兴发展的积极作用,紧抓交通建设“窗口期”,构建“人民满意、保障有力、世界前列”的综合立体交通网。

两重规划视角。一方面坚持以人民为中心的发展思想,让交通有温度,让旅客有尊严,让城市有活力。另一方面立足沈阳国家中心城市目标定位,从东北区域全面振兴的视角,放眼国际,服务国家战略大局,实现振兴发展共赢。

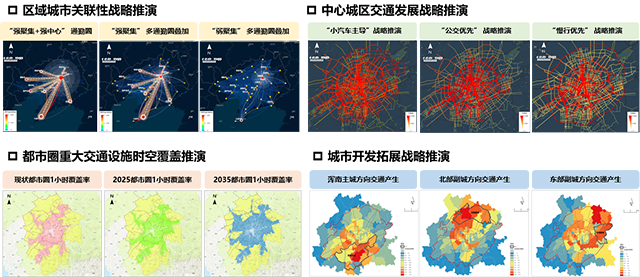

三维技术驱动。强化新技术、新方法对规划的全面支撑。一是多来源数据集成,构建综合交通大数据库,筑牢规划本底基础;二是多情景模型测试,立足沈阳特色,综合评估交通设施合理规模;三是多学科交叉融合,将地缘政治、交通地理、经济原理、城市空间、制造产业等传统学科以及智慧城市、无人驾驶、新能源汽车等新科技融入规划,强化交通与人、产、城的多维融合,实现

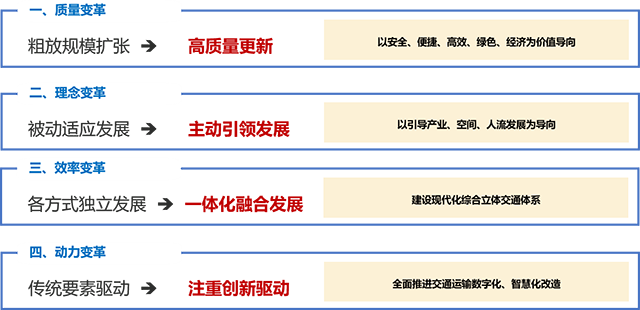

四大理念变革。围绕内涵式、集约型、绿色化的高质量发展要求,一是质量变革,以安全、便捷、高效、绿色、经济为价值导向,推动交通由粗放规模扩张向高质量更新变革。二是动力变革,以引导产业、空间、人流发展为导向,推动交通由被动适应发展向主动引领发展变革。三是效率变革,以建设现代化综合立体交通体系为导向,推动交通由各方式独立发展向一体化融合发展变革。四是技术变革,以全面推进交通运输绿色化、智慧化改造为导向,推动交通由传统要素驱动向注重创新驱动转变。

三、主要内容

(一)定目标,国际性综合交通枢纽。基于问题导向,在交通大数据分析基础上,按照国际枢纽城市交通指标找差距,对照人民满意标准找短板;基于目标导向,从国家责任、区域担当、城市发展三大维度,以立足东北、辐射全国、联通国际为战略重点,明确“国际性综合交通枢纽城市、轨道上的城市、绿色宜行城市”三大目标,对外引领城市竞争,对内引领城市发展。建立,以“开放高效、内捷外畅、智慧先进、绿色低碳、安全可靠”为价值导向,以“科学性、引导性、评价性”为选取原则,构建“五维综合交通评价指标”体系,引导沈阳交通发展。

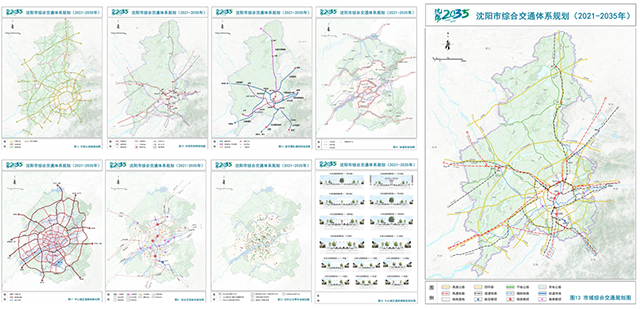

(二)画蓝图,构建“两圈一网”综合立体交通体系。围绕“全国123出行交通圈”与“全球123快货物流圈”时空要求,高效整合航空、铁路周边用地,建设“国际航空枢纽”与“国际陆港枢纽”,打造枢纽集群,发展枢纽经济。为切实发挥综合交通运输体系的组合效率和规模效益,积极构建七大国际开放通道、七条区域复合走廊,形成综合立体交通一张网,做好综合立体交通规划与各运输方式规划的统筹融合,建立航空、轨道、道路、管道、绿色交通、新型交通六位一体,地上、地下、水上、空中各运输方式全方位覆盖的现代化综合立体交通网,推动轨道交通“四网合一”、城乡交通有机衔接、绿色交通全域覆盖。

(三)促融合,推进综合交通统筹融合发展。强调“交通+”融合理念,促进各方式交通互联互通、联程联运发挥最大规模效益,强化综合交通对城市空间、经济发展、消费需求和公共基础设施的支撑和引领作用。一是推进运输方式融合发展;二是推进区域交通协同发展;三是推进交通产业融合发展;四是推进交通空间融合发展。

(四)提品质,推进综合交通高质量发展。一是建设节能环保的绿色交通体系,以“碳达峰、碳中和”为牵引,加快形成绿色交通运输方式。二是优化引领发展的交通创新驱动体系,发展交通新基建、新产业、新业态。三是建设保障有力的安全发展体系,守住安全底线,完善交通运输应急保障体系。四是厚植人文情怀,结合城市更新与功能升级构建全龄友好型街道体系,打造“以绿荫城、以水润城、以园美城、以文化城”街路特色风貌。五是建设系统高效的现代治理体系,通过精细管理、精准施策,深化交通运输行业改革与放管服改革,持续优化营商环境。

(五)保落实,形成规划实施清单与保障政策。强化国土空间、规划管控、法律法规、组织协调、项目谋划、资金筹措等保障措施,算好有效投资经济账,合理排序交通项目,综合评估中央、地方财政和社会资本投入,精准构建更加完善的要素市场化配置体制机制,积极防范化解重大债务风险。

四、规划创新点及特色

(一)把握“交通引领”发展理念。针对沈阳实际面临的人才流失、产业转型发展困境,积极把握“振兴发展,交通先行”核心要义,形成定制化规划体系。一是把握沈阳是治理东北、经略东北亚的战略门户和“稳定器”,全面提升沈阳交通枢纽地位,当好振兴发展“先行官”。二是把握沈阳建设国家中心城市总体目标,全面强化综合立体复合交通走廊建设,当好都市圈建设“先行官”。三是把握交通基础设施在促投资、稳增长等方面的关键作用,超前谋划重大交通基础设施建设项目,当好经济发展“先行官”。四是把握沈阳汽车、航空制造产业优势,以新型交通促产业升级,当好现代产业“先行官”。五是把握东北地区居民出行特征,以绿色交通为本底,全面升级温暖出行服务体系,打造人民满意交通系统,当好人民满意“先行官”。 六是把握生态文明发展要求,形成综合立体交通网引导国土空间紧凑布局与精明增长,当好空间引领“先行官”。

(二)强化“数据驱动”技术方法。综合利用云计算、互联网+、大数据分析等现代信息技术和先进管理手段,充分发挥“多规合一”平台优势,构建基于经济效益、社会发展、道路技术、空间融合、生态影响的5大类、47小类综合评价指标体系,全面把脉沈阳市内外交通运行特征,剖析供需关系与现状症结。采用GIS多因子叠加方法,系统对城市开发规模、人口动迁趋势、交通设施基础、项目建设时序等多重数据开展城市发展趋势分析与研判,预测未来城市出行方式结构及交通廊道客流趋势,多维度综合评估交通设施“天花板”。

(三)践行“多元融合”规划思路。一是规划体系融合,首次规划布局六位一体现代化综合交通网,将管道运输、新型交通纳入规划体系,建立公、铁、航、管、绿、新六位一体,陆、海、空全方式、全方位覆盖的现代化综合立体交通网,打破先做各运输方式规划、再叠加形成综合交通规划的固有思路定式,提出构建综合立体交通一张网,做好规划的统筹融合。二是积极落实绿色发展新理念,引入“碳排放”评估指标,建立基于交通工具燃料碳排评估模型,精准实施绿色交通发展政策。三是重视创新驱动交通体系,坚持科技创新赋能交通运输发展,以新基建、新产业、新业态为主线,以提效能、扩功能、增动能为导向,提高运营管理、基础设施智慧化水平,打造先进实用的交通运输装备体系,促进消费扩容提质。四是首次将人文交通纳入规划体系,把人民对美好生活的向往放在首位,努力创造宜业、宜居、宜乐、宜游的交通服务体系,让人民有温暖、有尊严、有事业、有希望。

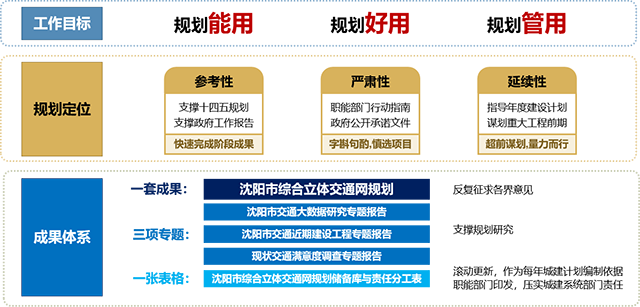

(四)形成“谋、立、推、建”项目闭环传导机制。为全面推动规划“能用、好用、管用”,形成了规划项目清单跟踪维护保障制度。一是强化规划传导,积极对接《国土空间总体规划》,全面保障交通设施规划用地;主动对接十四五规划,做好综合立体交通中长期规划与近期项目谋划,形成动态更新的交通项目储备库。二是强化科学立项,强化重大交通项目工程可行性研究等前期工作对接,以规划清单为指引,创新项目审批模式,推动项目早立项、快开工。三是强化要素保障,做好项目包装,创新投融资模式,招商引资激发民间资本活力。四是加快项目建设,健全联席会议制度,强化部门间、市区间沟通协调机制,激发基层活力。

五、实施成效

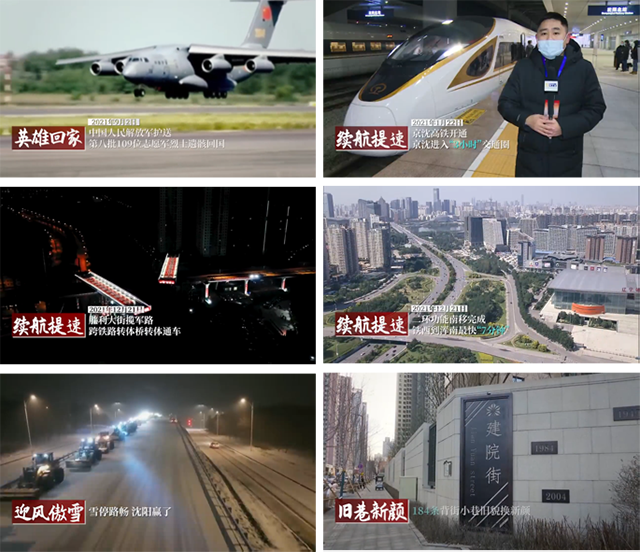

一是强化规划协同,对规划重大交通基础设施实现空间落位,为沈阳市国土空间“三区三线”划定提供重要依据,并为国土空间总体规划提供了重大项目支撑,形成城建项目储备库,推动项目落地。

二是加速推动沈阳都市圈交通共联,签署重大交通基础设施共建协议,就沈铁城际、新阜高速、沈庄公路等跨市重大交通基础设施方案达成一致。

三是有序开展项目建设。桃仙机场、沈阳站、沈阳北站、沈阳南站四大枢纽初具规模;城市路网持续完善,四环快速路棋盘山隧道新建工程建成通车,有效支撑城市空间格局拉开,缓解道路交通拥堵;浑河、百里环城水系和棋盘山景区骨架慢道交通品质得到显著提升。

版权所有:中国城市规划学会 京ICP备05073892号-2

网站管理:北京清华同衡规划设计研究院有限公司 合作电话:86-010-82819057