2025-07-15 15:00 来源:中国城市规划网

一、规划背景

在当前高质量发展的背景下,沈阳肩负全面振兴全方位振兴取得新突破、建设东北亚国际化中心城市等多重使命。面对新时期、新要求,沈阳响应中央相关精神,落实自然资源部相关要求,沈阳坚持把城市设计贯穿到规划建设管理全过程,遵循“坚持以人民为中心,不断实现人民对美好生活的向往”的思想。沈阳市结合新一轮国土空间总体规划编制,按照高起点、高标准编制的精神,同步组织开展《沈阳总体城市设计》编制工作。

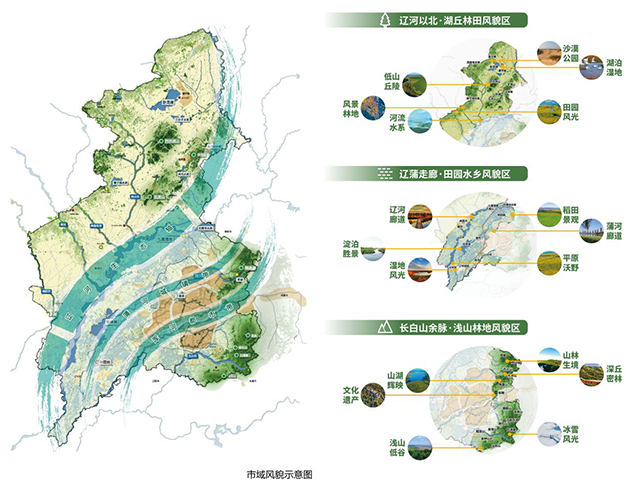

二、市域特色风貌

从全域自然、历史、人文生命共同体视角出发,充分挖掘“山、水、林、田、湖、草、沙、雪、城”等特色景观资源,梳理大山水格局,延续大历史文脉,重塑大都市形态,坚持以人民为中心,打造具有“北国大气、舒展、浑厚”气质的美丽国土风貌。

其中辽河以北打造湖丘林田风貌区,辽蒲走廊打造田园水乡风貌区,长白山余脉打造浅山林地风貌区。有机融合“大河文化、自然风光、慢生活”理念,将辽河、浑河、蒲河等河流建设成“水质健康、生态稳定、物种多样、景观优美、文化丰富”的大尺度自然生态之河,展现壮美、辽阔的大河景观。

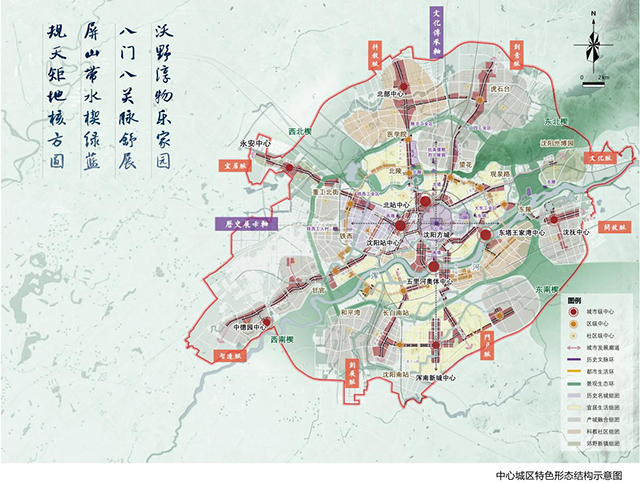

三、中心城区特色风貌

以山水形胜为基底,以盛京风韵为基因,以工业长子为基点,打造人文浸润、山水栖居、城河交织、民族共融的北方平原型活力宜居大都会展现“文韵盛京、绿水屏山、城塔形胜、活力家园”的特色城市意象,总体形成“一核两轴、三环四楔、四心八脉、五类多片”的总体特色形态结构。

·文韵盛京篇

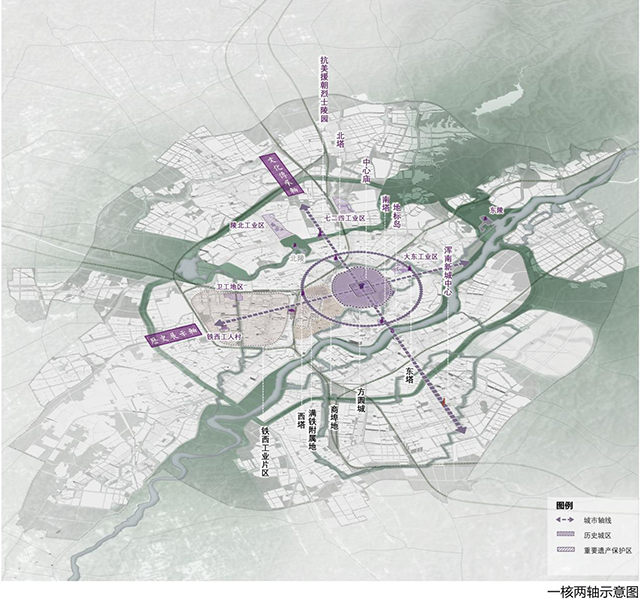

承文:打造“一核两轴”的文化传承体系

以沈阳方城为原点,盛京城为核心,南北向的文化传承轴连接抗美援朝烈士陵园、北塔、中心庙、南塔、浑南新城中心等,串接古今未来;东西向的历史展示轴贯穿铁西工业片区、满铁附属地、商埠地、盛京城等各个时期的文化板块。

续脉:构建多重文化遗产保护体系

整体保护由盛京城、满铁附属地、商埠地等构成的历史城区;保护已公布的1个中国历史文化名村2个省级历史文化名村,4个中国传统村落;保护已公布的沈阳方城、中山路、铁西工人村3片省级历史文化街区,以及其他具有保护价值的历史地段;保护已公布的3处世界文化遗产、31处全国重点文物保护单位、99处省级文物保护单位、184处市级文物保护单位;保护已公布的236处历史建筑;保护沈阳铸造厂和老龙口酒厂2个国家级工业遗产项目;保护传承非物质文化遗产代表性项目;保护盛京八景、古河道、东陵公园、北陵公园及山水名胜等历史景观资源。

·绿水屏山篇

理势:构建“亲山近水”的山水格局

将城市东部山地丘陵绿化景观引入城市,完善河、湖、湿地水网系统。加强辽河、浑河、蒲河、北沙河、绕阳河、柳河、养息牧河、秀水河等26条河流水系,卧龙湖、财湖、秀湖等29 处湖泊水库与巴尔虎山、七星山、棋盘山、陨石山、马耳山等山体的生态环境建设。

织网:织补“水绿纵横”的生态网络

增加水绿廊道的数量,加大廊道宽度,保护优化北陵公园、东陵公园、南湖公园、青年公园、万泉公园等大中型公园绿地,增设口袋公园、街道绿化、立体绿化等形式的小型绿化空间,完善多层次网络化城市绿地系统布局。

构境:构建“三环四楔”的景观体系

将城市东北、东南、西北、西南四处绿楔渗透入城,形成连山绿带和水脉绿带。构建三环高速路生态环,新二环快速路活力环与南北环城水系公园环。

·城塔形胜篇

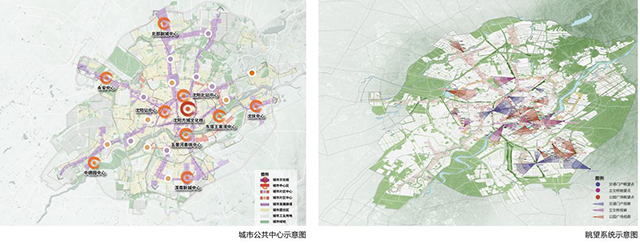

凝核:建设“一核九心”城市公共中心

“一核”为以沈阳方城为中心的城市文化核;“九心”为沈阳站中心、沈阳北站中心、五里河奥体中心、东塔王家湾中心、永安中心、中德园中心、浑南新城中心、沈抚中心、北部副城中心。

融界:打造八条城市发展走廊

延伸“八门八关”传统格局,连接八条城市出口路,形成黄河北大街廊道、沈营大街廊道、南北快速干道廊道、富民街廊道、北一路廊道、东北大马路廊道、沈辽路廊道、东陵路廊道,涵盖金融商贸、高新科创、都市生活、滨水宜居等功能,展示城市优美的景观形象。

观城:构建城市眺望系统

在公共空间、门户节点、浑河沿岸地区筛选出南湖公园、沈阳站、沈阳北站、浑河大桥、南京桥与奥林匹克公园等景观眺望点。重点打造眺望点及视廊范围内的城市景观节点与特色景观区域,满足市民观景游憩的需求。

·活力家园篇

环游:多样化的城市游憩路线

盛京文韵游线,围绕盛京城特色地区,串联起历史与现代的都市资源点;多彩河畔游线,鼓励河畔游线地区布置游憩设施,强化河畔与周边地区的慢行可达性;繁荣都市游线,串联城市公共中心,强化游线上的公共服务及商业配套,提高服务品质;科创前沿游线,串联浑南中央商务区以及未来浑南科技中心,围绕科创前沿游线布置公共活动空间。

塑形:打造温暖的特色街区

采用动静显隐大数据手段,准确捕捉市民动态的公共空间需求,构建乐活的生活服务圈、便捷的就业通勤圈、宜人的游憩活动圈,创造更高品质、更具活力、更加友好的人居环境。

三、创新探索

(一)从盛京原型到大山水格局的历史营城智慧的传承创新

沈阳方城呈现的重城四塔、八门八关的形态反映了中国古代平原营建王城理想模式的典型特征,体现了古人在城市选址、都城格局建构及与大山水形胜相呼应的营城智慧。基于对沈阳历史营城智慧的传承和探新,沈阳总体城市设计将城市内生机制与外延的山水格局有机融合,凝练出“万象荟萃的北国中枢”作为城市主导的特色意象,构建出沈阳未来“规天矩地核方圆,屏山带水楔绿蓝,八门八关脉舒展,沃野淳物乐家园”的诗意场景。

(二)城市形态动静显隐数字技术的集成应用

城市设计相关的数字技术正在持续迭代发展,项目集成应用了新一代处理动静显隐信息的数字技术,一方面对前沿技术进行探索应用,比如历史资源点的包络分析,另一方面针对部分成熟技术在颗粒度、可靠度和交叉验证等方面又有所提升,比如手机信令、POI业态、三维形态分析、聚类分析和微气候模拟等。

(三)设计成果多尺度的有效传导和实操落地

该项目与正在编制的国土空间总体规划平行推进,通过具体路径措施设置以保障设计成果从宏观、中观到微观的多次有效传导、实操落地和长效管理。目前,依照项目内容对“纵向”35处核心发展板块城市设计等重点地区城市设计形成了有效指导,“横向”指引了城市色彩、河道、街路等多个专项设计导则的编制。

《沈阳总体城市设计》将自然、历史、人文与城市有机融合,充分与沈阳国土空间规划对接,是落实国家和区域发展战略的重要载体、谋划城市发展顶层设计和实施路径的重要环节、实现城市规划治理现代化的重要抓手,力将沈阳建设成为具有高品质人居环境、高效率城市空间、高获得感城市体验的幸福之城。

版权所有:中国城市规划学会 京ICP备05073892号-2

网站管理:北京清华同衡规划设计研究院有限公司 合作电话:86-010-82819057